|

||||||||||||

|

突然友達が高橋製作所の65mmP-2型赤道儀屈折望遠鏡を購入。 一気に望遠鏡が欲しくなる。 |

|

||||

| 親にせがんで買ってもらったビクセンポラリス80M。 中学生になり極軸望遠鏡を追加するも、当時は光軸あわせも大変で、メモリ環の使い方もわからず、M57などの肉眼やファインダーで見えない星雲などは見つけられなかった。 |

||||||

|

お年玉を貯めて、近所のカメラ屋さんで一番安い一眼レフカメラを手に入れる。 一眼レフカメラを手に入れると早速カメラアダプターを購入。カメラをつないでみたものの、撮影は想像以上に難しく、このカメラのスクリーンが白濁したすりガラスのようなこともあって、全くピントがわからない。当然ガイドを必要とする星雲の撮影は無理だし、土星を拡大撮影してみてもなんかだか伸びた光のようなものが写るだけ。 今考えてみれば、追尾装置もない望遠鏡で高倍率撮影しようなんて、できなくて当然。結局当時は月と太陽ぐらいしか撮れなかったが、それでも夏休みの自由研究には十分だった |

|

||||||

|

|

このころのバイブル。「天文ガイド別冊手づくり天体観測所作例集」と「天文ガイド編ポータブル赤道儀の作り方」。 このころはドームだけでなく、望遠鏡もラジオも子供向けの本には自作が勧められていた。先日学研の科学と学習の廃刊が決定したそうだが寂しい限り。 |

|

|||||

| そこで製作したポータブル赤道儀。1号機は木製でテスト作成。望遠鏡を作る趣味としては十分楽しめたが、実用に使いたくて親戚の鉄工所で金属フレームを溶接してもらったのがこの写真の「ポタセキ2号」。十分な強度があって、動作も完璧だったけど、当時はまだ中学生。暗闇が怖い時期。一人でガイド鏡を覗いていると何かと恐怖感があって、このポタセキで仕上がった写真はありません・・・ |  |

|||

| この後、20年ほど天文から遠ざかることになる。 |

|

2003年入院中の病室から異常に明るい火星を見つけ、退院するとすぐに、中古市場で1万円ほどになっていたCOOLPIX950を購入。フィールドスコープ用のデジカメアダプターと手持ちのカメラアダプターを組み合わせて望遠鏡に接続。早速撮ってみる。それらしく写っている。露出も1/8秒程度でガイドの必要もない。 |

|

|

知人からスカイセンサー2000PCを譲り受ける。当然手持ちのポラリス赤道儀には使えないので、GPE赤道儀を購入。スカイセンサーはメーカーでバージョンアップ、モーター交換をしてもらい自動導入を堪能。子供のころ見つけられなかった星雲星団がいとも簡単に導入できる。テクノロジーは素晴らしい。 雲台でクールピックスを乗せてノータッチガイドも可能になった。 |

|

|

眼視で撮影対象を確認した後、カメラをつけると対象がいなくなる現象が発生。カメラの重さで接眼部がたわむようだ。あらかじめ下がることを想定して視野の下のほうに導入しなければならない。36mmのドローチューブと70年代のつくりでは仕方がないか。 |

|

VC200L-GPDを購入。各部とてもしっかりとしている。8cm屈折望遠鏡とは比べ物にならないぐらいよく見えるが、重量ゆえバランスもシビアになり、性能をもてあます。焦点距離も長いため、ノータッチガイドでは1分程度で流れてしまう。レデューサーを追加。それでもKISSデジタルでは35mm換算で2000mmを超えてしまう。 | |||||||

|

ジャンクで買った軽量望遠鏡をガイド鏡としてつけてみた。ここでポタセキ2号を作ったときの暗視野照明装置と十字線入りアイピースが役に立つ。25年以上前の発光ダイオードは今も光り続ける。ガイド星を導入しづらいので、ガイドマウントを追加。機材が大掛かりになり折角なのでもっときれいに撮れるよう、以後撮影は空の暗い山のふもとまで遠征することに。 |

|

これで上手く撮れるだろうと思ったけどそううまくははいかない。空の暗い田舎で5分露出すると以前とは比べ物にならないほどよく写る。しかしスカイセンサーの使い方がよくわかっていないし、ガイドも上手くいかない。拡大するとガタガタに写っている。40倍という低い倍率でガイドしていたことと、ガイドのスピードが高すぎたことが原因のよう。 |  |

|||||||

| ガイド鏡の倍率を40倍から64倍にあげてみた。スカイセンサーの低速度を0.5倍に設定。だいぶましになってきた。ガイドの成功率もかなり上がってきた。焦点距離35mm換算2000mmでは写野が狭すぎる。 | |||

|

|

|

||||

| M42 オリオン星雲 ISO800 露出5分3枚+2分1枚 EOS KISS DIGITAL VC200L |

M51 子持ち銀河 ISO800 露出10分を2枚合成 EOS KISS DIGITAL VC200L |

M1 かに星雲 ISO800 露出5分を2枚合成 EOS KISS DIGITAL VC200L |

| ガイド鏡のアイピースをじっと覗いているのも疲れるので、以前COOLPIX995のモニターにオリオン星雲のトラペジウムが写っていたことを思い出して、ガイド鏡につないでみた。GPDでは明らかに過積載。導入や追尾精度が悪くなったので、SXD赤道儀に変更。マルチプレート化する。3~4等星までモニターで確認できる。液晶保護フィルムに円を書いてモニターに貼り付け、ガイド星がはみ出さないようにガイドする。 モニターの角度も変えられるので、これで楽な姿勢でガイドができる。 画面が明るく目が疲れる欠点もあるが、暗闇の中、周りに気を配ることもできるようになった。何かわからない鳴き声が近づいてくるのは恐ろしいし、実際に撮影中10m横を鹿がダッシュしていった時は驚いた。 ところが、ガイド星がなぜか東西方向にピクン!と跳ねる。数秒おきに車のタコメータがハンチングするみたいにピクッ!ピクッ!と跳ねるのです。設定が悪いのかとバックラッシュを変更したり、バランスを取り直してみても直らないのでメーカーに問い合わせたところ初期不良のようで交換してもらいました。 |

|

|||||

|

| GPDに比べて格段に剛性感のあるSXDは、GPDではあきらめていた程度の風でも撮影可能ですが、マルチプレート化の影響でバランス取りがかなり難しくなりました。そのため追尾や導入精度が悪くなり、しかもスターブックはスカイセンサーではできた同一天体での再アライメントが出来ず、かなりストレスを感じます。しかも最低速度が恒星時の2倍までしかなく細かい動作が出来ない。オートーガイダー用のスピード設定ではスカイセンサー同様恒星時以下の設定が可能なのになぜか手動操作では出来ない。オートガイダー化も考えたけど、「自分で撮った!」と言いたいので手動でガイドしたい。そこでガイド鏡の倍率を200倍に上げ、さらに995のズームをテレ側にしてガイド星を拡大。合成焦点距離は6400mmとなり、ガイド星の動きを細かくチェックできるようになったことでガイドミスが激減。 | |||

|

キャノンEOS40Dで撮った白鳥座中心付近 IR改造をしていないデジタルカメラでは全く星雲が写らないので、赤い星雲がよく写ると評判のFinepix S3proを購入。 |

||||

|

Finepix S3proで撮った白鳥座中心付近 確かに全然違う。 |

|

200mmレンズで撮ってみた。 馬頭星雲も写る。 直焦撮影より露出も短くてすむし、簡単で楽しい。 露出3分 F4 ISO800 2枚とISO1600 2枚の4枚を合成 Finepix S3pro Ai200/4 |

|||||

|

|

|

VC200Lで直焦撮影した馬頭星雲。 S3proでもノーマルでは迫力に欠ける。 |

|||||

| M45 昴 ISO1600 露出3分x3枚合成 Finepix S3pro Ai200/4 |

NGC2237 バラ星雲 ISO1600 露出3分x2枚合成 Finepix S3pro Ai200/4 |

IC434 馬頭星雲 ISO1600 露出10分x2枚合成 Finepix S3pro VC200L |

|

赤い星雲がよく写るので星雲撮影には重宝するFinepix S3proですが、細かいランダムノイズが非常に多く、ダークを引くと写真が穴だらけになる欠点があります。特に小さい天体を拡大すると、大変目立ちます。そこで天体写真向けに発売されたEOS20Daを入手。赤い星雲の写りはS3proとそれほど変わらないが、ノイズが少なく、またライブビューもいちいちメニューから選択しなくてもいいので、大変使いやすい。M57などの小さな被写体も楽しめるようになった。 | |||

|

|

|

||||

| EOS20Daで撮った白鳥座付近。 露出3分x3枚合成 30mm F4 ISO800 |

NGC7000 北アメリカ星雲 360mm ISO1600 露出6分を6枚合成 EOS20Da 75EDHFⅡ |

M57 リング星雲 ISO 800 露出7分x2枚合成 EOS20Da VC200L |

||||

|

レジスタックスという無料の天体写真用画像編集ソフトがあるのとデジタル一眼レフカメラに動画機能が装備され始めたので、EOS KISS X4で木星を撮ってみた。 | |||

|

露出が7分を超えると、とたんにガイドの成功率が悪くなることが判明。 SXD赤道儀は基準星でアライメントをすると赤緯方向のズレも修正しながら追尾してくれます。このため赤経方向のボタンを押すと、微妙に赤緯方向も動いてしまいます。この機能が長焦点での撮影時には邪魔になることがあります。スカイセンサーにはX-Yモードがあり、赤経方向のみを動かすことができましたが、SXDにはこの機能がありません。そこで撮影対象を導入したら、電源を切って再起動するとアライメント情報が消え、赤経側のボタンを押しただけでは赤緯側は動かなくなります。再度ガイド星を戻してガイドをすれば成功率が上がります。 この方法では別の対象に移動したいときは再度電源を切ってホームポジションからやり直す必要があります。面倒な場合は基準星導入時にクランプフリーで手で導入し、アライメントをしないという方法もあります。 |

|

||||

|

冬のマイナス気温の中での半自動ガイドはかなりつらく、また、一緒に撮影に出かける仲間が増えるとガイドに集中するより会話を楽しみたくなります。そこで特価で販売されていたビクセンのオートガイダーAGA-1を購入してみました。AGA-1はモニターに写っている星を人間に代わって修正、ガイドしてくれるのですが、手持ちのカメラではレベルチェックで星を認識せず、ガイドもうまく行きません。モニター上でははっきりと4等星でも確認できるのですが、明るすぎとも暗すぎとも判別されずエラーとなり、どうにも使用できません。AGA-1できちんと動作させるためには高価な高感度CCDカメラが必要なようです。また思ったよりも精度も悪く、1200mm程度のガイド鏡で1000mm以下の撮影鏡しかうまくいかないとのこと。お金をかけるだけの効果が見込めず断念。 | |||||

|

撮影中でも星空を眺めていられることや疲労の低減効果が高いので、やはりオートガイダー化することに。手持ちのUSBカメラとミニパソコン、フリーソフトのPHD Guidingを使用。 ソフトをダウンロードして、ASCOM PlatformとSX用のドライバーをインストール。クロスのLANケーブルでスターブックとパソコンを接続。パソコンの設定を「IPアドレスを自動的に取得する」にしておき、先にスターブックの電源から入れます。ソフトを起動して望遠鏡の選択をすると「Sphinx」がリストにあるので選択。setup画面でIPアドレスを確認し、Guiding rateを2Xなどに変更。USBカメラのドライバーをインストールすれば準備完了です。カメラアイコンをクリックしてWindows VFW-style webcamを選択、説明にしたがって手順通りに進めればキャリブレーション後、追尾を開始してくれます。 |

|||||||

|

友達のEOS KISS X5を見ていたらとても楽そうだったので購入。天体改造機ほど赤い星雲は写りませんが、以前の機種に比べると写りは良いようです。ISOを12800まで上げるとライブビューで4~5等星ぐらいまで写り、10倍拡大範囲も画面上を移動できるのでピント合わせがとても楽です。バリアングル液晶モニターのおかげでカメラの下にもぐりこむ必要もなく、実に天体撮影向きです。センサーの熱ノイズも非常に少なくISO1600での撮影でもクリアな画像が得られます。 | |||

|

|

|

|

|||||

| M63 ひまわり銀河 ISO1600 露出8分x6枚 EOS KISS X5 VC200L |

M104 ソンブレロ銀河 ISO1600 露出7分x6枚 EOS KISS X5 VC200L |

M106 ISO1600 露出7分x6枚 EOS KISS X5 VC200L |

NGC4038 触覚銀河 ISO1600 露出10分x5枚 EOS KISS X5 VC200L |

|||||

|

普段は天体写真の天敵の雲だけど、この撮影方法は雲が出ても楽しめる。 | |||

|

EOS20Daで繭星雲が全く写らなかったことに閉口して、天体改造機を購入。ローパスフィルターの代わりにガラス板が入っていて赤外線をカットしないように改造してあり、赤い星雲がとてもよく写る。反面、CCDとこのガラス板の間で明るい星は光が反射して変なゴーストが現れます。やはり純正改造機とは差が出るところです。 | |||

|

EOS KISS Xシリーズで撮影したデータが手持ちのステライメージVer.5では使用できないことが判明。バージョン6を購入しようと思ったがダーク引きと合成ぐらいにしか使用していないので、フリーソフトで対応することに。Yimgというソフトでダーク減算が可能で、TIFFファイルへ変換が可能です。ステライメージのダーク処理と比べると若干ノイジーではありますが、製作者さまに大感謝。Yimgで開いた画像はホワイトバランスがデフォルトのため改造機の写真は真っ赤になりますが、各色でのレベル調整で対応できます。 | |||||

|

|

EOSシリーズに付属のDPPでもレベル調整ができます。画面がYimgより大きいのでレベルが取りやすいです。また16bitTIFFへの変換もでき、ノイズリダクションで輝点ノイズを減らすこともできます。先日EOS60Daが発売されましたが、20Daユーザーの希望としては、天体専用機を謳うのであれば中途半端な透過率で作らないで、極力Hαの透過を可能にしてDPPによるダーク減算、コンポジットができるようにしてほしいものです。カラーバランスがおかしくなりすぎないのはメーカー改造機の魅力でもありますから。 | ||||

|

完全オート化すると、一度対象を決定して撮影に入ると1時間ぐらいはやることがなくなってしまいます。撮影地にドブ屋さん(眼視派)がいれば、巨大望遠鏡でコアな対象を見せてもらって楽しめますが、一人の場合や写真屋ばかりと一緒だと結構退屈です。 なので、この時間を利用してもう一台で撮影することに。以前入手したペンタックス75mm屈折鏡にビクセンのA70Lf用鏡筒バンドがぴったりはまるので、スライドバーを利用して予備機のSXWに搭載。500mmの焦点距離はAPS-Cサイズのデジタルカメラでは800mm相当となり大きめの対象の撮影に最適です。さらにレデューサー併用では360mm(35mm換算576mm)となるため、網状星雲等の大きな対象も撮影可能になりました。また、焦点距離が短いため4分程度の露出ではノータッチ撮影も可能で、明るい対象ならば手軽に撮影を楽しめます。 |

|

||||

|

|

|

|

|||||

| オリオン大星雲 EOS20Da 75EDHFⅡ ISO800 露出5分を6枚合成 |

プレアデス星団 EOS KISS X5 75EDHFⅡ ISO1600 露出5分を4枚合成 |

アンドロメダ大星雲 EOS KISS X5 75EDHFⅡ ISO1600 露出4分3枚+ISO800露出6分を合成 |

網状星雲 EOS KISS X3IR改造 75EDHFⅡ ISO1600 露出7分を6枚合成 |

|||||

|

500mm鏡筒でノータッチ撮影していると、ついつい露出時間を延ばしたくなります。オートガイダー化にはそれほどお金もかからないので、SXWもオートガイダー化することに。手持ちのUSBカメラやパソコンがないので、ケンコーのデジアイピースプロとミニパソコン、クロスのLANケーブルとUSB延長コードを購入。程度の良いパソコンを中古で入手したので全部で1万6千円ぐらい。後は前回の要領でソフトをインストールすればオートガイダー化の完成。 ケンコーのデジアイピースは、夏場は画面に輝点ノイズが多く、400mmのガイド鏡で4等星以下の星をガイドに使うとPHDが星とノイズを間違え、ガイドエラーになることがあります。また、映像伝送間隔が広いようで、たまにPHDがガイド星を見失ったり、セッティング時にピント合わせに苦労したりします。およそ光学メーカーの製品とは思えない面もありますが、3等星ぐらいまでならなんとか使用可能です。冬場のマイナス気温であればノイズはなく、5~6等星でのガイドも可能です。 SXW赤道儀は赤緯側の回転力不足でキャリブレーションできず、気づかないうちにPHDがDEC動作をOFFにしていたりします。極寒の気温ではグリスが固まるのでしょうか、やはり回転力不足でPHDがキャリブレーションできません。バランス取りには非常に気を使っていますが、やはり撮影にはSXD以上の赤道儀が向いているようです。 |

|

|||

|

|

|

|

|||||

| M81&M82 EOS20Da 75EDHFⅡ ISO800 露出7分を6枚合成 |

三裂星雲 EOS20Da 75EDHFⅡ ISO1600 露出5分を4枚合成 |

バンビの首飾り EOS KISS X3IR改造 75EDHFⅡISO1600 露出4分を6枚合成 |

彼岸花星雲&出目金星雲 EOS KISS X3IR改造 75EDHFⅡ ISO1600 露出4分を9枚合成 |

|||||

|

以前から気になっていたビクセンED81Sを試用。10万円以内で買える8cmクラスのEDアポクロマート屈折鏡筒で、ラックピニオン接眼部を採用していて、レデューサーなどの撮影パーツも充実しているので期待していたのですが、コマ収差と周辺部のピンボケが大きく、残念ながら撮影鏡としては使用できませんでした。眼視観測では土星の縞模様やカッシーニの隙間も見え、入門用望遠鏡としてはいい鏡筒だと思います。 |  |

||||

|

VC200Lの撮像がどうにもあまいのでスカイウォッチャーの20cmニュートン反射を購入。バッフルやマイクロフォーカサーを搭載し、フォトライクを謳っている上、国産品の半値以下とリーズナブルな価格。眼視では当然ですが色収差もなく月のクレーターもパキッとシャープに見え、20cmの大口径だけあって、M13球状星団も粒々と星が解像して楽しめます。 写真撮影ではF4という明るい性能のおかげで淡い星雲の撮影が可能。明るい対象では露出時間を短くでき、一対象あたりのショット数を稼げるようになりました。 焦点距離が短いため、小さな対象はトリミングが必要でトリミングするとVC200Lとさほど変わらない描写となります。それでもバイザックの1/3程度の価格で同程度の描写が得られると考えればかなり有効です。 |

|

||||

| 光害カットフィルターを買ってみた。IDASのLPS-P2。 写真屋さん(天体写真を撮っている人)が必ずといっていいほど使用しているので、真似してみた。 IR改造機との相性が抜群で、光害により撮影をあきらめていた場所でも撮れるようになった。特に赤い散光星雲には効果絶大。もっと早くから使用すればよかった。 コマコレクターにねじ込むことが出来、49-48mm変換リングでフリップミラーやVC200L用のレデューサーにも装着できる。 |

|

|||||

|

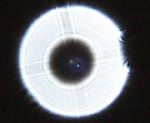

反射望遠鏡を4回ぐらい使用したら、なぜか星がいびつに。ドローチューブによる星像の乱れかと思ったけど、どうもそうではない模様。ピントをずらして星を見てみると右の写真のように・・・。友達にレーザーコリメーターを借りて測ってみるとちょっと光軸がずれている。やはりニュートン反射は光軸調整が必須のようだ。早速コリメーションアイピースとレーザーコリメーターを購入。 |  |

||||

|

左が天文ショップで販売されているレーザーコリメーター12,800円。右がアマゾンで約6,000円で購入したもの。箱もなく、ペラペラの英説しか付属しないけど同じ物のよう。ただし2インチ→31.7mmアダプターは1点止めの物が付属している。 コリメーションアイピースの中心と斜鏡、主鏡の中心を合わせたあとに、レーザーコリメーターで斜鏡からの光が主鏡のセンターマークに当たるように斜鏡を調整。主鏡の中心から戻ってくるレーザーがレーザーコリメーターの中心に戻るように主鏡を調整すれば完了。思ったより難しくない。 光軸をしっかり合わせてコマコレクターを併用すればBKP-200の周辺コマ収差はほとんど気にならない。 |

|

||||

|

|

|

|

|||||

| 三日月星雲 EOS KISS X3IR改造 BKP200 ISO1600 露出6分を4枚+4分を6枚合成 |

M33 EOS KISS X3IR改造 BKP200 ISO1600 露出4分を3枚合成 |

馬頭星雲 EOS KISS X3IR改造 BKP200 ISO1600 露出4分を4枚合成 |

M13 EOS KISS X5 BKP200 ISO800 露出3分を10枚合成 |

|||||

|

結露の多い日は斜鏡が曇る。 主鏡はヒーター対策で曇りが防止できるけど、斜鏡は難しい。 ヒーターを巻けないこともないけど、筒先対流が起こるので、 影響のない時もあるけど撮影には向かないみたい。 カセグレンの副鏡もそうだけど、やはりフードは必需品。 ビクセンのフードは植毛紙が貼ってないので、自分で貼る必要があるが、貼ると厚みでうまく装着できなくなる。 PPシートと植毛紙、もしくは黒フエルトで自作した方が安くあがるし鏡筒に合わせて自由に作れる。 |

||||

|

ファインダーやガイド鏡の曇り防止に重宝している巻きポカ。 フードヒーターのように使えて効果抜群。ただし氷点下では凍って役に立たないこともあります。 |

|

|||

|

スターブックが壊れてしまったのでSXWをお蔵入りにしようと思ったところ、「SXWならGP系と同じツカサのモーターだから、ボルトオンでスカイセンサーのモーターが付くんじゃないの?」の一言で決行してみることに。スカイセンサーなら「極軸を合わせた赤道儀」モードや「X-Yモード」での動作が可能。さらにスターブックに入っていない天体がたくさん入っていて星図ソフトを使用する必要がなくなるうえに、子午線越えの反転も任意に出来る。また方向動作スピードやバックラッシュの設定の自由度も高いので、状況にあわせた細かなセッティングが思い通りに出来る。スターブックTENを上回る性能。 |  |

||||

|

|

|

|

|||||

| モーターカバーとウエイト軸のストッパーをはずして丸いカバーをはずすと分解できる | モーター固定ネジとDin端子につながっているリード線をハンダごてを使って全部はずすとモーターをカバーから取り出せます。 | 仮組みして動作を確認。SXWは左右にモーター軸が出るためRA側が逆転方向になるので、ギア比の設定はRA-036x180、Dec+036x180になる。 | モーターカバーに穴を開けてDin端子を取り付けます。左の写真のように仮組みすると再度ハンダ作業が必要になるので、あらかじめ穴を開けてカバーに線を通してくと良いです。 | |||||

|

Dec側のDin端子はモーターや筺体に当たるためこの位置にしか付けられない。それでも若干片側の取り付けネジが浮く。カバーごと自作するか、モーターとエンコーダーのリード線を延ばしてSXのコネクター基盤があった位置に工夫して取り付けてもいいかも。 |  |

クロスのシリアルケーブルとUSBシリアル変換ケーブルでスカイセンサーとパソコンを接続、ASCOMのダウンロードサイトからGeneric LX-200もしくはVixen SkySensor2000のドライバーをインストールすれば、今までどおりPHD Guidingで使用できる。デバイスマネージャーのCOMポート番号とASCOMドライバーのCOMポート番号を合わせておく必要がある。 | |||||

|

パーティノフマスクを借りて使ってみたらピント合わせが超簡単。型紙をダウンロード出来るサイトがあるので自作してみた。このサイトに主鏡の有口径などを入力すると型紙を生成してくれます。印刷してPPシートに転写して切り抜きます。 |  真ん中の光線が交差している斜めの光線の真ん中にくればOK! 真ん中の光線が交差している斜めの光線の真ん中にくればOK! |

||||||||

|

|

|||||||||

|

IRフィルターを除去した代わりにセンサー前にクリアフィルターを入れる天体IR改造機は、このクリアフィルターのせいで恒星にゴーストが出ます。IR改造機を一般撮影に使うことはないので、センサー前にあるIRフィルターローパスフィルターをすべて取り払った改造機を購入。ローパスフィルターもないのでかなりシャープな撮像が得られます。レンズを使用した場合にピントが出ない、撮影には赤外カットフィルターが必要、偽色の発生などの問題もありますが、望遠鏡接続でしか使用しないなら写りにかなりのアドバンテージが得られます。 |  |

|||||||

|

|

|

|

|||||

| NGC4725 EOS KISS X4IR改造 BKP200 ISO1600 露出10分を8枚合成 |

M66(トリオ銀河) EOS550D IR改造 BKP200 ISO1600 露出10分を8枚合成 |

M100 EOS550D IR改造 BKP200 ISO1600 露出10分を8枚合成 |

M104 EOS550D IR改造 BKP200 ISO1600 露出10分を8枚合成 |

|||||

|

|

|

|

|||||

| IC2177 かもめ星雲 EOS 6D IR改造 プロミナー500mm F4 ISO2000 露出7分を6枚合成 |

IC1396 EOS 6D IR改造 75EDHFⅡ ISO2000 露出7分を6枚合成 |

網状星雲 EOS 6D IR改造 MILTOL400mmF6.7 ISO1600 露出10分を8枚合成 |

アンタレス付近 EOS 6D IR改造 75EDHFⅡ ISO1600 露出7分を10枚合成 |

|||||

|

登録されている天体の数が少ないことを除けばそれほど不満のないSXD赤道儀でしたが動作が良さそうなのでSXP赤道儀に変更してみた。オートガイドの追従が驚くほどスムーズ。欲を言えば風やリモコン操作などちょっとした振動を拾ってしまうことがないぐらい頑丈にして欲しい。天体の数もスカイセンサー同様に増えて、彗星軌道要素もコントローラーから入力できるので、スターブックに比べてかなり快適。 | |||

|

スカイセンサー仕様に改造したSXW赤道儀のモーター動作があやしくなってきたので、SXW赤道儀ををSXP赤道儀よりも丈夫そうなケンコーEQ6pro赤道儀に変更。導入精度はビクセンよりかなり良い。子午線超えて反対側の星でもほぼ真ん中に導入してくれる。使い始めはオートガイドが安定しなかったが数回使用してたらあたりがついてきたのか安定してガイドしだした。20cmクラスの長焦点鏡を載せても全く安定してるし、少しぐらいの風にもびくともしないのでかなりコストパフォーマンスの良い赤道儀。 | |||

| このページのトップへ |